امشوا واصبروا على لغتكم..

محمد ناصر الدين لحمادي

هوية بريس الثلاثاء 03 دجنبر 2013م

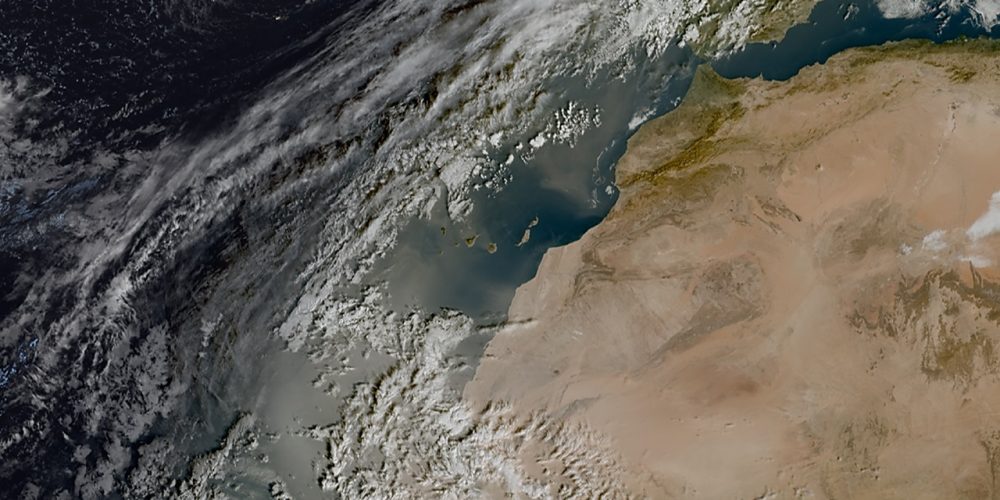

للغتنا العربية المجيدة أن تفاخر غيرها من لغات الدنيا، فقد اصطفاها الله تعالى من بين ألسن كثيرة ولغات عديدة فأنزل بها كتابه العزيز عربيا مبينا، فاجتمع العرب -بعدما كانت لهم لهجات متقاربة- على لهجة قريش وانصهرت لهجاتهم فيها، فكان اجتهادهم ذاك ووحدتهم مظهرا رائعا من مظاهر نهضة عربية ثقافية وفكرية.

وما زال المسلمون جيلا بعد جيل، عربا وعجما، يعظمون العربية ويفخرون بها، إلى أن ابتلوا بدعوات هجينة في المشرق والمغرب إلى إحلال العامية في المحادثات والمكاتبات بدل الفصحى، ورويدا رويدا استجيب لتلك الدعوات المريبة، فصارت أحاديث السياسيين والإعلاميين والفنانين بالعامية، بل امتدت هذه اللوثة إلى ما هو أفظع، امتدت إلى مجالات العلم والفكر والأدب والدين والتدريس، فصارت الأحاديث التربوية الدينية باللهجات المختلفة، وأقحم في الأدب والفكر القصص والأغاني الشعبية والزجل والنظم النبطي، وصار ذلك جزءا من مقررات كليات الآداب..

إن هذا الإقحام للعامية في الحياة اليومية، العلمية والفكرية والأدبية والفنية، يسهم بشكل واضح في حرب خفية أو معلنة على اللغة العربية تحت مسميات مختلفة قصد إضعافها وتهوينها، وما الحديث عن “التعدد اللغوي” و”الديموقراطية اللسانية” و”الانفتاح على اللهجات”، وعقد الملتقيات والمنتديات لذلك، إلا تخف تحت شعارات براقة خداعة ظاهرها التسامح وباطنها الخلوص إلى العربية والتخلص منها.

وغالبا ما يتهم المناصرون للعربية المنافحون عنها، باختلاق الصراع مع ثلة من المتنورين المنفتحين الذين لا هم لهم إلا إعادة الاعتبار إلى لهجاتنا المظلومة.. ولكنها في الحقيقة حرب لغوية شرسة، تريد أن تمحو وتثبت، تمحو لغة عظيمة خالدة أفنى في خدمتها الأسلاف أعمارهم فبلغتنا مؤصلة غضة طرية، وتثبت لهجات ضيقة مختلفة ليست معيارا لرقي لغوي أو فكري أو حضاري.

وللأسف، فإن جهود الدعاة الجدد إلى اللهجات المحلية، تنبع وتصب في مصلحة اللغات الأجنبية، خاصة لغة المحتل الذي سجل له التاريخ أنه ما احتل أرضا إلا وسعى في بسط هيمنته اللغوية، إلى جانب هيمنته الاقتصادية والفكرية.

والحق أن اللغة والفكر لا ينفكان أبدا، ولذلك كان دعاة اللهجات من أكثر الناس استلابا وانبهارا بأنماط ثقافية وفكرية غريبة عن مجتمعاتنا العربية المسلمة، وقد صار أكيدا أن اللغة -أيا ما كانت- ليست وسيلة لتعبير كل قوم عن أغراضهم وعواطفهم فحسب، بل هي أكثر من ذلك لبنة أساسية في بناء الهوية والفكر، والنشوء على لغة وتشربها، نشوء على ثقافتها وتمسك بأصولها.

وفي التاريخ الحديث لمغربنا الحبيب، نجد المحتل الفرنسي -قبل أن يرحل إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم- قد حرص على مزاحمته للغتنا العربية الأصيلة بلغته الفرنسية الدخيلة، ونجح إلى حد كبير في إقناع فئة من المجتمع بأن الفرنسية لغة العلم والحضارة والتقدم والحب، وأن الطريق سالكة إلى تلك المبتغيات، إذا اتخذت الفرنسية وسيلة.. واستقر في أذهان الكثير أن العربية لغة التخلف العلمي والحضاري والجفاف العاطفي. وليس كذلك، فنحن نعيب لغتنا، وما للغتنا عيب سوانا.

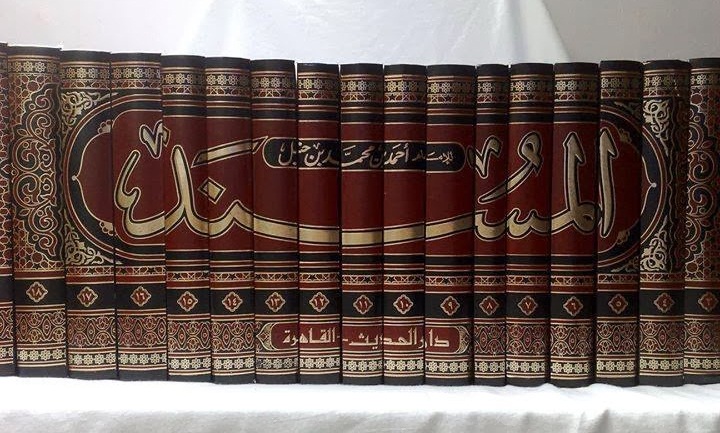

ولقد أثبتت هذه اللغة المجيدة أنها قادرة على مواكبة العلوم والمستجدات، وقد كانت لأسلافنا مساع مشكورة في التأليف في العلوم المختلفة كالرياضيات والكيمياء والطب والفلك بلغة عربية مبينة، ولم تعي هذه اللغة بالتعبير عن تلك العلوم… فأبو عبد الله الخوارزمي وابن البناء المراكشي وأبو بكر الرازي وأبو جعفر ابن الجزار وأبو القاسم الزهراوي وجابر بن حيان.. أفادوا الإنسانية بابتكاراتهم وتآليفهم التي حرروها بالعربية لا بلغة أخرى.

أما التعبير عما يعتلج في النفس من لواعج الحب فإن في تراثنا الأدبي ما ليس في تراث الأغيار، وهذه دواوين الأدب حبلى بأشعار العباس بن الأحنف وجميل بن معمر وكثير عزة وقيس بن الملوح، فيها من العواطف الجارفة والمشاعر الجياشة ما يذيب القلوب ويقطع الأكباد.

وهكذا، فالدعوة إلى الاعتناء باللهجات العامية صنوة الارتماء في أحضان اللغات الأخرى ووضع العربية على الهامش، ريثما تحين الفرص السانحة للإجهاز عليها غيلة.. وقد شاهدنا وسمعنا في قنواتنا التلفزية والإذاعية طغيان العامية في مختلف البرامج الحوارية والاجتماعية، ووجدنا في الأكشاك “مجلة” تكتب بالعامية المبتذلة، ومن الغريب أن من كان قائما على هذه المجلة كانت له مجلة أخرى بالفرنسية تراعي أشد المراعاة قواعد الفرنسية وطرائقها في التعبير.

ولما كان ما ذكر آنفا، فإنه لا يجوز السكوت على إقصاء الفصحى وعقوقها وإهمالها.. فقبيح من الإنسان أن يرى نفسه غير معني بلغته، التي ليست لغة الأجداد والأدب الراقي فقط، بل هي لغة تستوعب القرآن، وتنصهر في الدين، وتمثل الفكر، وتعكس الهوية.. وهؤلاء اليابانيون والصينيون وغيرهم يقون لغاتهم شر العولمة ويجدون في الحفاظ عليها إذا تهددتها اللغات ودهمتها الأخطار مع ما فيها من صعوبة وتعقيد، ونحن أولى أن نعتني بلغتنا الشريفة، وقد وسعت كتاب الله حفظا وغاية، وما ضاقت عن آي وعظات، وإن “العوربة” -على حد تعبير أحد الباحثين- خير مواجهة للعولمة، وذلك بدرء الأخطار التي تحدق بلغتنا، عبر العناية بها تعليما وتدريسا وكتابة ومخاطبة، ولن يتحقق ذلك بالتثاقل إلى الأرض والتمني على الله الأماني، بل بالعمل الجاد الدؤوب، والمنهجية الدقيقة المحكمة. وعلى الدولة، والعربية لغة رسمية في دستورها، أن توفر لها أسباب الثبات بالتمكين لها في الإعلام الخاص والعام، وفي التعليم بالدربة على قراءة القرآن والشعر والنثر وحفظ منتخبات من ذلك كله، وتعريب البحث العلمي في الجامعات والمختبرات، وكذا حث القائمين على الفنون المختلفة من غناء ومسرح وتمثيل بالتزام العربية الفصيحة، ولا نغفل دور الآباء والأساتذة في تحبيب العربية إلى الناشئة، فله الأثر الكبير، فالولد والمتعلم مولعان بتقليد الأب والأستاذ، إضافة إلى ما يملكانه من سلطة معنوية مؤثرة.

وصفوة القول، فإن مكر الليل والنهار باللغة العربية، لا يسمن ولا يغني من جوع ما دمنا نعض على لغتنا بالنواجذ، وإننا لا نخاف على لغتنا من الضياع بقدر ما نخاف على أنفسنا منه، فالعربية محفوظة بحفظ الذكر، ولكننا مطالبون باتخاذ الأسباب القمينة بصيانتها من عبث العابثين.. فامشوا واصبروا على لغتكم، إن هذا لشيء يراد.