“القضية الأمازيغية”.. مجموعة مباحث في الرد على الحركة الأمازيغية (ج1)

هوية بريس – ذ.عبد الحفيظ السربوت

مقدمة

لا يعرف قوم من الأمازيغ إلا التاريخ المظلم بالوثنية والشرك والانحراف عن الإسلام وكأن الأمازيغ ليس لهم تاريخ يعتزون به سوى تلك الخرافات الوثنية..

والحقيقة أن أمة الأمازيغ أمة عظيمة عريقة وقد رفع الإسلام شأنها كما رفع شأن العرب وغيرهم كالأتراك وغيرهم فكان من الأمازيغ الفاتحون والقادات العظام كطارق بن زياد وأمراء الموحدين وغيرهم كما كان منهم ما لا يحصى عددا من الأئمة الأجلاء والعلماء الكبار.

ولكن قوما من المنحرفين والضالين الذين باعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل ضربوا على وتر العصبية واستغلوا ضعف الأمازيغ وحبهم لعرقهم وجنسهم فصرخوا بهم كأنهم منقذون لهم فضلوهم وأرجعوهم إلى ما أنقذهم منه الإسلام.. وأولئك هم المفسدون ولكن أكثر الناس لايعلمون.

القضيةالأمازيغية

يعتز الكثير من الناس بالأمازيغية مع بغض العربية والإسلام لأنه عربي المنشأ، وهذا هو الذي دفعني إلى هذا البحث الذي شرعت فيه وهو تحت القضايا التالية:

الأولى: اللهجات واللغات:

اللغة هي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، واللهجة هي ما يلهج به الإنسان من الألفاظ ويعتاده.

يقال: لَهِجَ بالأَمرِ لَهَجاً، ولَهْوَجَ، وأَلْهَجَ كِلَاهُمَا: أُولِعَ بِهِ واعْتادَه، وأَلْهَجْتُه بِهِ. (اللسان) وهنا تشترك اللغة مع اللهجة من حيث وظيفة التعبير عن مراد وغرض المتكلم، غير أن الفرق بينهما من حيث الإطلاق فاللغة تطلق على لسان القوم العام واللهجة على لسان قوم خاص، لهم عبارات لهجوا بها حتى خصوا وعرفوا بها فصارت لهجة لهم. وهذه اللهجات توحدها تراكيب محددة لاتخرج عن اللغة الأم.

وفي اللسان: واللَّهَجةِ، وَهِيَ لُغَتُهُ الَّتِي جُبِلَ عَلَيْهَا فاعتادَها ونشأَ عَلَيْهَا.. ولكنها لاتخرج عن اللغة العامة.. وعليه كل لغة تتضمن لهجة أو لهجات ولا عكس. كما أن كل لهجة قد تتفرع إلى لهجات.

فمثلا: اللهجة الشائعة قديما في قرطاجنة هي البونيقية punique، وهي متفرعة عن الفينيقية. وكذلك اللهجات العربية المتفرعة عن العربية القديمة كالثمودية واللحيانية وهما لهجتان مندثرتان لم يبق منهما شيء إلا نقوش نادرة.

والمهم أنه عند النظر الدقيق يمكن أن نقول بأن اللهجات ترجع إلى لغة واحدة تعتبر الأصل والأم كما أن اللغة تتكون من لهجات مندثرة واجتمعت في لغة أم وأصل توحدها.

والحقيقة والله أعلم أن اللغة تتكون بمجموعة من العوامل من التقاء واجتماع القبائل في جغرافيا محددة وبتواصلهم تتنقح لغتهم وتتكون كأم لباقي لهجاتهم المحلية، كما حدث للعربية بمكة وما أثمره سوق عكاظ والمعلقات من ذلك.

و اللهجات بتفاعلها وتواصل أهلها وافتراقهم في اللاد يمكن أن تتولد عنها لهجات أخرى، وأيضا هذه اللهجات يمكن أن تصبح لغات محلية.

مثال واقعي:

اللاتينية

لهجة1 لهجة 2 لهجة 3 لهجة 4

الفرنسية الإسبانية الإيطالية البرتغالية

فالراجح علميا أن تكون اللغة هي الأسبق وهي الأصل، وأن تكون هذه الكثرة المُهْوِلة للهجات مَرَدُّها إلى أصل واحد مشترك هو اللغة الأم؛

لغة الإنسان الأول التي انفصلت عنها كل اللهجات وكل اللغات، تماما مثل الإنسان الذي انحدر من أصل واحد وبلغ من الكثرة المبلغ الذي نعرفه جميعا.

ويصعب أحيانا تحديدها لأنها قد تندثر وتحل محلها اللهجات لتكون بدورها لغة لها موحدة.

يمكن أن نخرج بخلاصة جزئية مما سبق، تتجلى في كون العلاقة بين اللغة واللهجة علاقة وطيدة، فصيرورة (لهجة.. لغة)، أو صيرورة (لغة.. لهجة)، رهينة بتوفر شروط سياسية واقتصادية ودينية أو عدم توفرها.

ونمثل لذلك باللغة اللاتينية التي كانت لغة رسمية، فتفرعت عنها اللغات اللاتينية الحديثة (الإسبانية الإيطالية الفرنسية)، وذلك عقب تدهور الإمبراطورية الرومانية بفعل هجومات الجرمان وغيرهم.

كما أن اللغة الفرنسية كانت في ماضيها لهجة يتكلم بها أشراف باريس، ونظرا لاستعمالها من طرف الساسة الباريسيين، تحولت إلى لغة ذات سلطة رمزية، فهي منت على اللهجات الأخرى (البروتون..مثلا).[1]

السؤال الآن : هل الأمازيغية لغة أم لهجة؟

الأمازيغية تتضمن لهجات: الشلحية والسوسية والريفية، و القبايلية، والشاوية، والزناتية والمزابية، والتارقية.

ولكن هذه اللهجات لا يمكن لنا أن نرجعها إلى أصل مشترك تتأسس منه لغة أم لنتكلمها بحيث يفهمنا جميع الأمازيغ.. وهو الشيء الذي لم نستطعه إلى الآن وحتى ما قامت به الحركة الأمازيغية من مجهود لا تحمد عليه لسوء مقاصد من يقودها، علموا ذلك أم جهلوه. وأقصد أن ثمرات ونتائج أعمالهم ومشروعهم يصب في نتيجة واحدة وهي: فصل الأمازيغ عن الإسلام.

وتلك هي الحقيقة المرة التي لا يصدقها عوامنا من الأمازيغ أو قل لا يصدقها متعصبتنا الذين نحن منهم براء.

والمهم أن الأمازيغية مجموعة من اللهجات المحلية التي يصعب الجمع بينها وليست لها لغة توحدها. فمثلا نحن أمازيغ سوس لا نستطيع الكلام بالريفية ولا غيرها ولا نفهم أصحابها.

وفي المقابل جميع اللهجات العربية يمكن فهمها كما أن أهلها كلهم يفهمون لغتهم الأم العربية التي توحدنا فلهجة دكالة ولهجة عبدة ولهجة الحسانيين (الحسانية) كلها مفهومة ولا أقول توحدهم.. وذلك لكونها لغة كل مسلم حقيقة.. لأنها لغة التعبد ولغة التشريع ولغة الوحي.. بينما يصعب على السوسي الأمازيغي فهم الريفية ؟؟ فلماذا؟..

وعند البحث سنجد بأن الأمازيغية ما هي إلا لهجة قديمة ضمن اللهجات البربرية التي تفرعت عنها اللهجات المحلية، وهذه اللهجات البربرية يصعب حصرها.. وهذا ما صرح به المؤرخ الفرنسي المتخصص في البربرية (رونيه باسيه) حيث قال بأنها تصل إلى خمسة آلاف لهجة، وهذا عدد كبير؟؟[2]

وصعوبة الحصر لها علاقة بكون البربر الأمازيغ قديما وحديثا خليط من الشعوب المهاجرة قديما من الشرق..

يقول المؤرخ غوستاف لوبون: “بيد أن ما نراه في شواطئ إفريقية العليا من البيض بين الزنوج يدلنا على أن البربر نتيجة اختلاط مختلف الشعوب التي هاجرت إلى شمال إفريقية في أقدم القرون…

ثم قال: وجميع أمم إفريقية الشمالية التي سمَّاه االرومان بالنوميديين واللوبيين والإفريقيين والمغاربة والجيتول… إلخ، من عرق البربر، ويمكن القول بأن من لم يكن زِنْجيٍّا في شمال إفريقية كان بربريٍّا، وذلك قبل العرب. ولا يقلُّ جهلنا للأصل البربري عن جهلنا لأصول أكثر العروق”.[3]

ومن بين اللهجات البربرية المستعملة الآن اللهجة الطوارقية ولهجة الشلحة وكلتاهما موجودة في الشمال الإفريقي، وكذلك لهجة جزر الكناري التي بادت الآن “ومن المعتقد أنه في وقت ما كانت اللغات الحامية تغطي كل إفريقيا الشمالية، وكانت تتكلم في كل من ليبيا ونوميديا، إلى أن حل محلها جزئيا لغات سامية وفدت أولا على أيدي الفينيقيين (“فينيقيي قرطاجة القديمة”) ومؤخرا على أيد العرب.[4]

وقد ذكرها بتوسع الباحث أحمد مختار حيث قال: “اللغات الليبية أو البربرية، وهي لغات السكان الأصليين لشمال أفريقيا -ليبيا وتونس، والجزائر، والمغرب، والصحراء، والجزر المتاخمة لها- فتشمل اللغات القبيلية Kabyles والشاوية Chaouia -اللغات القديمة لسكان الجزائر- والتماشكية Tamachek -وهي اللغات القديمة لقبائل التوارج Touareg وه يقبائل رحالة بصحراء المغرب- واللغات الشلحية أو لغات الشلحا، أو لغات أهل الشلوح chellouh -لغات السكان الأصليين لجنوب المغرب- ولغات زناجة Zenaga -لغات السكان الأصليين لجنوب المغرب- ولغات زناجة Zenaga واللغات الجونشية Guanche -لغات السكان الأصليين لجزر قناريا Canaries بالمحيط الأطلانطيقي، في الشمال الغربي من الصحراء الكبرى-… وهلمجرا”.[5]

وعليه نطرح سؤالا: هل هذه اللهجات الأمازيغية أو البربرية توحدها لغة أم يمكن أن يفهمها جميع أهل هذه اللهجات؟؟

الجواب: لا، كما تقدم.

وعليه فإن العربية بلهجاتها توحدها لغة أُمٌّ يفهمها الجميع وهو ما لانجده في اللهجات الأمازيغية بل نجد بعضهم لا يفهم كيف يتواصل مع البعض فالريفية مثلا أشبه ما يكون بالتركية أو الجرمانية ويصعب فهمها والشلحة أقرب إلى العربية من حيث الأصوات…

ولهذا أنكر (رونيه) وجود لغة بربرية أصلا وإنما الذي يوجد هو لهجات متفاوتة خاصة بكل قبيلة أو قرية ويصعب التفاهم بين أصحابها.

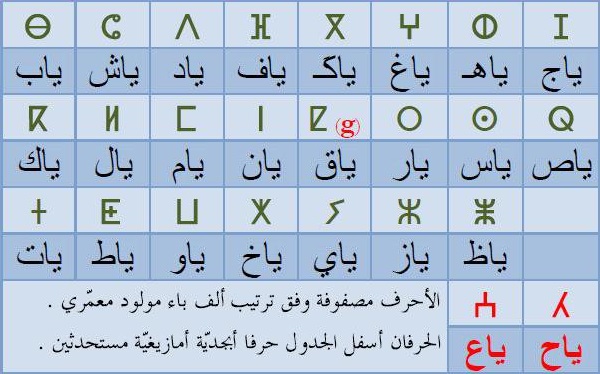

وهذه هي الحقيقة التي توصل إليها المتعصبون حيث صرح رئيس المحافظة السامية للأمازيغية لجريدة الوطن في سبتمبر 1996 بضرورة خلق لغة بربرية موحدة تضاهي اللغة العربية… وهو الشيء الذي لم يستطيعوا فعله فعمدوا إلى الحروف اللاتينية فخلقوا منها لغة وذلك في مختبرات أكاديميتهم بباريز، وحروفها فينيقية وحتى التسمية كذلك لأن تيفيناغ تعني تيفينقت. وهي من الأبجدية الطوارقية المتأثرة بالفينيقية ولايبعد أن يكون أصلها فينيقيا. للتشابه بين الطوارقية والفينيقية كما صرح بذلك المؤرخ غوستاف لوبون.[6]

ونلاحظ من خلال الصورة أنهم لما لم يتوصلوا إلى تحديد صورة خطية لبعض الأصوات عمدوا إلى ابتكارها واستحداثها. كما نلاحظ كون جميع تلك الأحرف موجودة في الأبجدية العربية. بالخصوص القاف والذي يعد من خصائص العربية.. بينما تجنبوا حرف الضاد لكونه توسم به العربية وتسمى بلغة الضاد.. مع كوننا نحن الأمازيغ ننطق الضاد بدل الظاء كما في (أضكال) ومعناه: الصهر. فهو بالضاد وليس بالظاء.. ولذلك يطرح السؤال: ترى لماذا تجنبوا حرف الضاد في أبجديتهم؟؟؟..

القضية الثانية: ماهو أصل اللهجات البربرية؟

أصلها لايمكن معرفته بسهولة وذلك لأن تاريخ البربر مضطرب لا يمكن القطع بأصل موحد لجميعهم، وبعد البحث يمكن القول أنهم جميعا يرجعون إلى أصلين وهما: الشام واليمن.

وأصول البربر مضطربة ما بين من يقول إنهم حميري ونزحوا من اليمن ومن يقول شامي ونزلوا في فترة حرب جال وتمع بني إسرائيل ومنهم من ينسبهم إلى الجرمانيين وووالخ. وأقرب الأقوال أنهم خليط

من الشعوب نزلوا المغرب قديما أغلبهم، ومنهم سكان الجزيرة والشام… والله أعلم.

ومن نسب الأمازيغية إلى الفينيقيية فليس لديه حجة قاطعة لأن الأمازيغية يمكن نسبة بعض لهجاتها لا كلها إلى الفينيقية.

كم أن الفينيقين بدورهم أصلهم مجهول يصعب ضبطه…

يقول “ويليام ديورانت”: إن المؤرخ ليستحي إذا سُئل عن أصلهم فهو لا يرى بدا من الاعتراف بأنه لا يكاد يعرف شيئاً من التاريخ الباكر أو التاريخ المتأخر لهذا الشعب الذي نراه في كل مكان، ولكنه يفلت منا إذا أردنا أن نمسك به لنخبره وندرسه. فلسنا نعرف من أين جاء الفينيقيون، أو متى جاءوا؛ ولسنا واثقين من أنهم ساميون. (من كتابه قصة الحضارة).

مع أننا لو تمعنا في كتب التاريخ الإسلامي وفي أخبار بني إسرائيل فالأكثرون على أنهم من الشام وهم من ولد كنعان بن عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح عليه السلام. وكنعان هذا ليس هو كنعان بن حام والذي جاء من نسله النمروذ. وعليه فهم عرب ساميون. ولا يوثق في الحقيقة بالمستشرقين والغربيين وأقوالهم لأنهم كثيرا ما يفرون من الحقائق حتى لايثبتوا للعرب أي حضارة قامت في القدم.

ولغة الأمازيغ القديمة السائدة هي البيونيقية الكنعانية وليس اللاتينية وهو ما أكده وصرح به المؤرخ الفرنسي (غوتييه) صاحب كتاب: “ماضي شمال إفريقيا“، حيث يقول: “إن استعمال البونيقية كان سائدا في كثير من نواحي المغرب الشرقي، حتى القرن الخامس الميلادي. وهذا يعني أن الأمازيغ عرب جزريون.

وخير من يوضح هذه المسألة هو المستشرق الفرنسي هنري باسيه H.Basset يقول: ”إن اللغة البونيقية لم تختف من المغرب إلا بعد دخول العرب، ومعنى هذا أن هذه اللغة بقيت قائمة هذه المدة بالمغرب سبعة عشر قرنا وهو أمر عظيم”.[7]

ويقول غوتييه: الاحتمال الكبير هو أن الإنسان الذي عمر وادي النيل جاء من الصحراء الكبرى.

وهذا يؤيد -والله أعلم- أنهم نزحوا من الجزيرة العربية قديما منذ آلاف السنين بسبب الجفاف وهو مايراه (بيير روسيه الفرنسي) حيث يرى أن الموجات البشرية الخارجة من الجزيرة العربية هي التي عمرت الشمال الإفريقي. وذلك منذ المرحلة الدافئة أو العهد الحجري وما بعد العصر الجليدي حيث أدى الذوبان الجليدي إلى تسحر الجزيرة العربية وخصوبة الشمال الإفريقي وأوروبا…

وهذا يؤيد ما ذهب إليه ابن حزم وابن خلدون ورجحه حيث قال: وَالْحق الَّذِي لَا يَنْبَغِي التعويل على غَيره فِي شَأْنهمْ أَنهم من ولد كنعان بن حام بن نوح عَلَيْهِ السَّلَام وَأَن اسْم أَبِيهِم مازيغ. فهم من ولد حام بن نوح بن بربر بن تملا بن مازيغ بن كنعان بن حام. ومعلوم أن الكنعانيين هم سكان الشام قديما.

وهذا يؤكده ما نقله المؤرخ (غوتييه) من أنه في العهد الروماني وحتى عهد القديس أوغستين كان البربر متمسكين بالبونيقية وكان القديس هذا إذا سألهم في دروسه الوعظية: ما أصلكم؟ يقولون: نحن كنعانيون.

بل ويؤيده ما ذكره المؤرخون من أن أفريقس العربي اليمني هو الذي أدخل البربر بعد وقعة داود وجالوت وكان البربر مع جالوت فأجلاهم داود عليه السلام من الشام ودخلوا أفريقية (تونس) برئاسة قائدهم العربي أفريقس فسمع رطانتهم حين دخلوا أفريقية وفرحوا بخصبها، فقال متعجبا: ما أكثر بربرة هؤلاء؟؟ فسماهم بالبربر وقال شعرا:

بربرت كنعان لما سقتها من بلاد الضنك إلى الخصيب العجيب

أي أرض سكـنـوها ولقد فازت البـربر بالعـيـش الخصيـــــــــب

وقد تأثر البربر بالفينيقية مع احتفاظهم بالبونيقية التي كانت لغتهم الرسمية في عهد القرطاجيين بالشمال الإفريقي، حتى زعم بعض المؤرخين الغربيين أن (قرطا) معناها المدينة بالبونيقية.

يقول الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله في كتابه “تاريخ الحضارة العربية“:

“دخل الكنعانيون العرب (الفينيقيون) إلى المغرب دخولا رسميا عام 480 ق.م، وتكونت في أفريقيا الشمالية لغة تسمى باللغة البونيقية هي خليط من الفينيقي والعبري، وكانت هذه اللغة حسبما تشهد بذلك ألواح أثرية سلمت من عوادي الزمن، قريبة من اللغة العربية، وهذه اللغة البونيقية لغة علمية دونت بها المعارف والفنون، ولكن الاحتلال اللاتيني (الرومان) لسواحل المتوسط عَفَّى على هذا التراث بعد إحراق الرومان لعاصمة قرطاجنة ودرْس معالم حضارتها فكان الطغيان اللاتيني جناية فظيعة.

وقد ظلت الحضارة الكنعانية متمكنة من قلوب البشر (الأمازيغ) أثناء الحكم الروماني لأن الكنعانيين كانوا من بني عمومتهم”. انتهى كلامه.[8]

يقول محمود فهمى حجازى: ” كان البعض يجعل: لغات البربر الأمازيغية، والنوبية ولغة الهوسا والفولبا، واللغات الكوشية مثل: لغات البشارية، والبجه، والماهو، والجالا، والصومالية وغيرها ضمن أسرة لغوية واحدة، أطلقو عليها اسم الأسرةالحامية، وقد أدت دراسة أوجه الشبه بين هذه اللغات واللغات السامية إلى افتراض أنها جميعًا تكون أسرة لغويةكبرى وأن اللغات الحامية قد انفصلت عن اللغات السامية في وقت مغرق في القدم، فشق كل فرع لغوي طريقه المستقل في التغيير اللغوي، ويقول هذا الرأي أيضا بأن اللغة المصرية القديمة قد انفصلت عن الأسرة الكبرى في مرحلة تالية، واحتفظت لذلك بقدر أكبر من الملامح المشتركة معا للغات السامية”.[9]

الدوناتية وتشبت الأمازيغ بالتوحيد ونبذ عقيدة التثليث:

كان الأمازيغ قبل الاحتلال الروماني للشمال الإفريقي على دين السيد المسيح عليه السلام الصافي على المذهب الدوناتي الذي ظهر في ق4 الميلادي على يد الأب (دونا) الذي يسميه الرومان (دوناتوس) وقد توفي سنة 355 ميلادي وكانت عقيدته رافضة للتثليث ويرون أن دين السيد المسيح جاء لنصرة المظلوم وكانت لغتهم البونيقية وليس اللاتينية، وهذه العوامل جعلت البربر يحبون الدوناتية ويكرهون عقيدة التثليث والتي لانرى لها أي أثر في بلادنا ولو كانت لرأينا بعض المخلفات العقدية كما رأينا في جانب العادات بعض المخلفات التي تركها القرطاجيون في البربر كاللباس والحلل الخماسية وحب الفضة وتفضيلها على الذهب وهو مايعزى إلى المصريين وأن البربر أخذوه عنهم، وعليه لانجد أي مخلفات في الجانب العقدي.. قد يقول البعض إن الإسلام طهرهم من تلك المخلفات.. فأقول نعم. ولكن لابد من بقاء بعض مايؤشر على وجودها.

والمهم أن البربر تأثروا بالمذهب الدوناتي بدل المذهب الكاتوليكي. والمشهور أن الأب دونا سجنه الرومان ومات في سجونهم. والدعوة الدوناتية هي التي مهدت البربر لقبولهم الدين الإسلامي والذي خلصهم من العبودية للرومان وأعطاهم الحرية التامة إلى يومنا هذا.

يقول المؤرخ البريطاني (فريند): “كانت الدوناتية مقدمة لإلغاء الإسلام للمسيحية، وللثقافة الرومانية بالمغرب”.

كما أنهم حافظوا على المذهب الدوناتي رغم الاحتلال الروماني الكاثوليكي للشمال الإفريقي.

يقول غوستاف لوبون: ولم يتبدل أهل شمال إفريقية مع كثرة فتوح الأجانب لها، وهؤلاء الأهلون هم البربر الذين حافظوا على دينهم ولغتهم وعاداتهم خارج المدن على الأقل.[10]

أوجه التشابه بين الأمازيغية والعربية:

من أوجه الشبه أن الزغردة التي عرفت عند العرب والبربر كانت عند الكنعانيين العرب القدامى وبعد الاحتلال الروماني وجدها الرومان عند البربر ويستعملونها عند توديع العروس .

من أوجه التشابه أن اللغات البربرية راجعة إلى البونيقية وهي اللغة الكنعانية القديمة أو قل العربية قديما أو قل اللغة السامية، ومعظم المؤرخين يصنفون البربرية من اللغات السامية كما صرح بذلك المؤرخ الفرنسي (غوستاف لوبن).[11]

كما سجل المستشرق الألماني (رولسلر) التشابه بين الأكادية والبربرية باعتبارهما لغتان ساميتان قديمتان.

تتشابه مع اللغة العربية من عدة وجوه:

1) الأوزان: ففي البربرية وزن (أفعول) وفي العربية اليمنية القديمة نجد مسجلا بخط المسند في بعض النقوش: ”أحنوب –أعبوس أحبوس” في نقش جبل أم ليلى، وهو ما صرح به الباحث اليمني إسماعيل بن علي الأكوع في مقال له بمجلة المجتمع العلمي السوري العدد: (نيسان 1986).

2) صوتيا وفونولوجيا: فالبربرية أكثر حروفها عربية بل حتى حرف الكاف وإن كان في بعض اللهجات البربرية ينطق شينا فهو كالكشكشة وهي في ربيعة ومضر.. والشنشنة وغيرها.. فبعضنا يقول في فعل (قال المتصرف): (انيحاك أو انيخاك أو نيغاك) وكلها بمعنى: قلت لك.

ومن ذلك استعمال الحروف الخاصة بالعربية القديمة (السامية) (الضاد كأضكال والحاء كأحواش والهاء كأهدون..).

وستة أحرف انفردت بكثرة استعمالها العرب، وهي قليلة في لغات العجم، ولا توجد في لغات كثير منهم، وهي العين والصاد والضاد والقاف والظاء والثاء. ونجدها في الأمازيغية كـ(اصديص) وهي الرقم ستة. و(اقن) بمعنى: أغلق.

و الحاء أيضاً انفردت بها العربية. وهي موجودة بكثرة في الأمازيغية الشلحة السوسية، حيث يعبرون بالحاء مكان الخاء والغين الموجودين عند القبائل الأمازيغية كهسكورة والمصامدة. فالسوسيون يقولون: (انيحاك، انيحاس، انيحام) يمعنى: قلت لك، قلت له، قلت لها.

3) من الناحية التصريفية أيضا.. ومن ذلك: ((تاء التأنيث)) فالعربية تؤنث بالتاء وكذلك البربرية كـ(أمغار، إمغارن، إركازن، تامغارت، تمغارين)، كما أن التأنيث بالهمزة والتذكير بها وارد في العربية في صيغة (أفعل فعلاء) كأحمر حمراء. وهو ما يتطابق مع اللهجة اللبنانية المعاصرة حيث يقولون (تعلايل) وهذا يكشف عن أن الأصل واحد. والله أعلم.

4) التراكيب: فالعربية تستعمل الإضافة بحرف الإضافة ظاهرا أو مقدرا مثل (غلام زيد أو غلام لزيد-مع إظهار التنوين) وهو نفس الشيء في البربرية وبالضبط الشلحة حيث يستعملون الإضافة بالنون على نفس الترتيب العربي وذلك بتقديم المضاف على المضاف إليه كـ(أخيدوس نومغار – إيكران نايدارنخ..)، كما كما يثبتون نون عند الإضافة إلى بعض الضمائر ففي العربية: (كتابنا وبلدنا) وفي البربرية الشلحة (تامازيرتنغ -خ-) وكذلك تقدم الفعل ثم الفاعل ثم المفعول به وتحذف وتظهر الضمائر مثل (إيش أغيول طومزين) أكل الحمار الشعير.(إيشا طومزين) فيكون الألف ضميرا على الحمار. وهكذا.

5) وكذلك استعمال الضمائر الغيبة والحضور كـ(إنياك، نيخاس، إشوا، إدا يوشكاد ) ونجد أن الضمائر المنفصلة هي نفس الضمائر في العربية وإن اختلفت صورتها:

مثال مع فعل نام (اطاس)

أنا=نكي- نتش: اطاسخ اطازغ

نحن=نكني: نطاس

أنت=كيي: تطاست

أنت=كميي: تطاست (أتا)

أنتما= كنيي: تطاسم

أنتما=كنيينتي: تطاسمت مشتركة

أنتم= كنيي: تطاسم (أوي)

أنتن=كنينتي: تطاسمت (أهياتي)

هو: نَتا (ايطاس)

هي: نتات (تطاس)

هما: نتني (اطاسن)

هما: نتنتي (اطاسنت)

هم:نتني (اطاسن) مشتركة

هن: نتِنْتي (اطاسنت)

– حروف المضارعة (أنيت) مثل أرنتطاس (ننام) أرتطاست (تنام)) إيرا أيطاس (يريد أن ينام ) نرا أنطاس (نريد أن ننام) اخصا أتطاست (عليك أن تنام).

– استعمال همزة الوصل قبل الفعل للتوصل للنطق بالساكن بعدها:

اسكاوس- اكاور(اجلس) (اقعد).. الخ

6) المفردات:

على مستوى المفردات نجد أن البربرية تأثرت باللغة السامية والبونيقية الكنعانية القديمة ولم تتأثر بالفارسية كالعربية الحديثة وهو مايفسر أن الهجرات الأولى كانت من بلاد الرافدين واليمن نحو الشام والحجاز ومصر والشمال الإفريقي. كما يرى ذلك عالم اللغات السامية (أوليئاري) في كتابه القواعد المقارنة للغات السامية.

ومن ذلك: قيم (أقم في مكانك) وتامطوث وهي (المرأة التي تحيض، من: الطمث).

وإن كانت هذه الكلمة عليها ملاحظة من الناصية الصوتية حيث أنها في الأصل “تامحضوت” وإنما وقع لها الإدغام فصارت (تامطوت) كما في اللسان الدارج واللهجة المغربية حيث يدغمون أيضا الضاد في التاء( أمرضتني) فينطقونها: (مرطني). وقد زعم صاحب كتاب: “أمازيغ الجزائر عرب عاربة” أنها مرادفة الطَّامث: وهي لُغَةٌفيالحائض.[12]

وهو قول بعيد فلا أعرف أن الأمازيغ يعنون بها الحائض، وإنما تامطوت عندهم هي المرأة ولعلهم يطلقونها على المرأة الحديثة العهد بالزواج أو المرأة عموما. واشتقاقها ليس من الطمث لأن (تامطوت) يظهر والله أعلم أن أصلها: (تامحضوت) بمعنى: المخبأة. وفعل: (احضا) في الأمازيغية معناه: خبَّأ الشيء وأخفاه. وعليه فتامطوت أو تامحضوت معناه: المخبأة والأقرب منها أيضا في العربية: الحظية. إذا اعتبرنا الضاد في الأمازيغية مقابلة للظاء في العربية، فتكون تامحضوت أو تامحظوت. والمعنى المقابل بالعربية: الحظية، وهي المرأة ذات المنزلة عند زوجها.

يقول ابن فارس: الحاء والظاء وما بعده حرف معتل أصلان: أحدهما القرب من الشيء والمنزلة..[13] الحُظْوَةُ والحِظوَةُ والحِظَةُ: المكانة. وَجمعه حِظاً وحِظاءٌ وحَظِيَت الْمَرْأَة عِنْدزَوجهَا، وحظِىَ هُوَ عِنْدهَا. وَامْرَأَةحَظِيَّةٌ.[14]

والأوزان الخاصة بالبربرية كأفعول وتافعولت وإفعال أفعال، كلها وجدت في النقوش القديمة في الجزيرة العربية، وأما العربية الحديثة فهي ملقحة من عدة لهجات عربية بل تأثرت أيضا بالفارسية وهو مانجده في لغة القرآن الكريم التي هي أفصح اللغات حيث نجد فيها عدة لهجات حميرية ولخمية وجذامية وغسانية وطيية وجرهمية.. الخ.

7) ورود اللهجات البربرية الأمازيغية في القرآن:

ومن ذلك ماذكره السيوطي في الإتقان: {إناه}: نضجه بلسان أهل المغرب ذكره شيذلة، وقال أبو القاسم: بلغة البربر وقال في قوله تعالى: {حميم آن}: هو الذي انتهى حره بها، وفي قوله تعالى: {من عين آنية} أي حارة بها. {المهل}: قيل: هو عكر الزيت بلسان أهل المغرب حكاه شيذلة، وقال أبو القاسم: بلغة البربر.{يصهر}: قيل: معناه ينضج، بلسان أهل المغرب حكاه شيذلة. [15]

كما أن الأمازيغية معدودة في فصيلة اللغات السامية والعائلةالحاميةالسامية هي: “المصريةالقديمة، القبطية، البربرية الحديثة بالنسبة للفرع الحامي، والأكادية القديمة، الفينيقية، العبرية الحديثة، العربية. [16]

والحاصل أن البربرية عربية قديمة والتي هي البونيقية التي يمكن أن نعتبرها اللغة الأم للهجات البربرية وأن أقرب بل أطبق الحروف لها هي الحروف العربية الأصيلة ولذلك لو درست الأمازيغية بالعربية لكان أسهل باعتبار أنهما لغتان ساميتان مشتركتان.

القضية الثالثة الأمازيغيون وتأسيس لغة موحدة:

السؤال الآن هل هناك عيب في تأسيس لغة موحدة للأمازيغ؟

ليس هناك مشكل إن أمكن ذلك ولكن هذا مقبول بشرط أن لا يكون على حساب الدين وحساب الهوية والفرقة بين المسلمين، لأن هذا الأمر سيترتب عليه ما يلي:

أولا: الفرقة بعد الوحدة.

ثانيا: هجر العربية من قبل الأمازيغ مما يعني هجر الإسلام وشعائره.

ثالثا: الرجوع إلى الجهل والجاهلية وذلك لأن أدعياء هذه النزعة لا يعرفون من الأمازيغية إلا إحياء الجاهلية من طقوس وثنية وغيرها وكأن الأمازيغ ليس لهم في تراثهم إلا ذلك وهو ضمنيا تشويه غير مباشر للأمازيغ.

رابعا: زرع الأنانية والحمية والعصبية التي أقصاها الإسلام من أي بقعة دخلها، وذلك لأن الإسلام دين شامل ليس دين عرق أو جنس معين دون آخر. ((إن أكرمكم عند الله أتقاكم)).

خامسا: هدم كل ماحققه المغرب بسبب وحدته الشعبية من بناء مغرب متقدم موحد ليصبح بعد ذلك -سلمه الله- دويلات متناحرة؟؟؟؟

السؤال الأن : من وراء هذه المؤامرة؟؟

كانت البداية بالمغرب عندما تأسست الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي بالرباط سنة 1967 كجمعية تهتم بالتراث والفلكلور الأمازيغي وتعمل على محو الأمية.

ثم كان تأسيس الأكاديمية الأمازيغية بباريس سنة 1967 من قِبَل الأمازيغيين القبائليين بفرنسا ورئيسها: “موحند مسعود (بسعود) أعراب” الجزائري. وسموها: أكراو ايمازيغن.

وبدأت الحركة في التطور في المغرب إلى أن تم الاعتراف الرسمي بالأمازيغية وليس بالحركة سنة 2011م. كلغة رسمية في المغرب.

والحقيقة أن هذه النزعة انطلقت من منطقة القبايل بالجزائر من قبل رؤوس معينة والذين كانوا يتكلمون الفرنسية مدة طويلة من غير إنكار وقد مكنهم الاحتلال الفرنسي من شغل مناصب مهمة في الدولة حيث انتقلوا إليها مباشرة بعد رحيل فرنسا ومع انطلاق موجة التعريب والتي كان وراءها مالك بن نبي وعبد الحميد بن باديس مؤسس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. خاف أولئك على مصالحهم فرفعوا شعار الثقافة البربرية في مواجهة التعريب وكان شعارهم: الجزائر أمازيغية-عربية وليس عربية صرفة بل تطور الأمر إلى المطالبة بإحياء تراث البربر الوثني كتمثال الكاهنة داهيا في ساحة الشهداء بالعاصمة ولم يطالبوا بنصب تمثال (لا لافاطمة نسومر) المجاهدة ضد الاحتلال الفرنسي؟؟؟ كما أسسوا فيما بعد ما يعرف بالمحافظة السامية للأمازيغ سنة 1995.

وهؤلاء وراءهم الصهيونية العالمية والتي كانت تهدف بإحياء لهجات محلية إلى زرع الفرقة في الدول المسلمة العربية تمهيدا لتقسيمها من جديد، ولم يكن المغرب أو الجزائر وحدهما في موضع وقوع السهم بل حتى مصر حيث أثيرت مسألة اللهجة النوبية والقبطية من قبل جمعيات مشبوهة.حتى تنبهت الحكومة المصرية لتلك الفتنة سنة 1996 فقطعت دابرها واستأصلت شوكتها.

وكذلك العراق حيث بدأت القضية بدعم الكردية لتصبح لغة جهوية ثم كانت النتيجة الانفصال. وكانت بدايتهم المطالبة فقط بلغتهم أن تكون لغة جهوية تدرس بالمناطق الكردية مع التسليم بكون العربية هي اللغة الرسمية.

وفي فرنسا نجد ملايين البروتون والألزاسيين اللورانيين، وقد لاتجد لهم قناة إخبارية بالبروتانية مثلا. وتدرس البروتانية كلغة محلية مع الاعتراف بأن الفرنسية هي اللغة الموحدة والرسمية بالبلاد.. ولكن البلاد العربية الإسلامية لها مخطط آخر، فالحركة الأمازيغية تطالب بتعميم تدريس الأمازيغية في سائر المعمورة كلغة ثانية.. وليس هذا هو الخطر لذاته وإنما الخطر هو: ما المقصود وماذا وراء الأكمة؟؟؟ لربما بعد عشرين عاما سيطالبون بالتقسيم وبالاستقلال. وكأن قد.

وقد قامت هذه الحركة بعقد ملتقى دولي حول ماسينيسا بقسنطينة ابتداء من يوم 20 سبتمبر 2014 والهدف منه هو الخروج باللغة الأمازيغية من 11 ولاية وتوسيع دائرتها نحو ولايات أخرى ”ومعنى هذا أن لغة دواوين الدولة النوميدية دولة ماسينيسا كانت الأمازيغية”.

وهنا أنقل مقالا جيدا للبحاثة عثمان سعدي يرد فيه على هذا الادعاء الكاذب حيث يقول:

..”وهذا غير صحيج، فلغة هذه الدولة والدول البربرية كانت الكنعانية الفينيقية البونيقية التي كانت اللغة المكتوبة الرسمية في سائر أنحاء المغرب العربي، قبل الإسلام ولمدة سبعة عشر قرنا، محاطة بلهجات شفوية بربرية أمازيغية. كما تختلف الدوناتية عن الكاثوليكية لغويا وثقافيا، فلغة المذهب الدوناتي الأمازيغي هي الفينيقية أي الكنعانية، فالدوناتيون يصلّون في كنائسهم بالفينيقية. توجد بالمغرب الكبير منذ القدم وقبل الإسلام لغة فصحى هي الفينيقية التي تعتبر لغة الحضر والدواوين والعبادات، محاطة بلهجات أمازيغية شفوية، وكلاهما ينتميان إلى أرومة واحدة هي العروبية، وخير من يوضح هذه المسألة هو المستشرق الفرنسي هنري باسيه H.Basset عندما قال: “إن اللغة البونيقية لم تختف من المغرب إلا بعد دخول العرب. ومعنى هذا أن هذه اللغة بقيت قائمة، هذه المدة بالمغرب، سبعة عشر قرنا، وهو أمر عظيم” [1]. وجاء الإسلام بالعدنانية لغة القرآن الكريم فحلت محل الكنعانية في القرن السابع الميلادي، واستمرت البربرية الأمازيغية لهجات شفوية حولها، وهذا هو الذي يفسر انتشار العربية بسرعة بالمغرب الكبير.

فحتى في عهد الاستعمار الروماني كانت لغة الأمازيغ البربر المكتوبة هي الفينيقية، فالكنائس الدوناتية في القرن الرابع الميلادي وما بعده كانت لغة الصلوات بها تتم باللغة الفينيقية كما ذكرنا. فالأبدونا النڤريني المولود في مدينة نقرين جنوب ولاية تبسة بالقطر الجزائري الحالي، والمتوفى سنة 355 مسجون روما لأنه كان المحارب الشرس للاستعمار الروماني بالمغرب، كان يصلي في الكنائس الدوناتية في باغاي باللغة الفينيقية ويخطب في الجماهير بالأمازيغية. وكان القديس أوغستين والرومان يصلون في كنائسهم بالمغرب باللاتينية.

وقد وضح ذلك المؤرخ الفرنسي سانتاس P.CINTAS فقال: “لقد بينت الكتابات البونية المكتشفة بالمغرب، والتي تحمل تاريخ 162 و147 ق.م، أي في عهد حكم ماسينيسا [مسنّسنّا]، مدى ارتباط الأهالي بقرطاج دينيا من خلال عبادتهم لبعل عمون، الإله القرطاجي، وهذا يؤكد السيطرة المستديمة للديانة القرطاجية على السكان المحليين. أريد التحدث عن استمرار البونيقية، فقد بقيت منتشرة بالمغرب بعد تدمير قرطاج وفي العهد الروماني، وحتى عهد القديس أوغستين الذي ذكر مرارا أن السكان الذين كانوا يحيطون به، يتكلمون البونية.

إن اللغة البونية استمرت بين بعض البربر كلغة ثقافة، بل إن الدوناتية [مذهب مسيحي شعبي كان سائدا بالمغرب] كانت مقدمة لإلغاء الإسلام للمسيحية، وللثقافة الرومانية بالمغرب، ويقول غوتييه: [إن أوغستين عندما كان يسأل هؤلاء الأهالي في دروسه الواعظة، ما هو أصلكم؟ كانوا يجيبونه: نحن كنعانيون]”

أما إذا قيمنا سياسيا ماسينيسا قلنا بأنه ارتكب خطأ كبيرا في حق الأمازيغ بتحالفه مع روما المستعمرة، والقضاء على قرطاج الأمبراطوية المتكونة من عنصرين عروبيين من الفينيقيين الكنعانيين والأمازيغ القحطانيين. فبتدمير قرطاج خلا الجو للرومان فبسطوا استعمارهم على شمال إفريقيا وراحوا يجردون الفلاحين الأمازيغ من أراضيهم ويكونون منها اللوتيفوندات يملكها كولون إقطاعيون رومان.

وقد أدرك حفيد ماسينيسا يوغورطا بن مستعن بعل بن ماسينيسا خطورة الاستعمار الرواماني على نوميديا والمغرب فثار عليهم بعد سبعة وثلاثين سنة من وفاة جده ماسينيسا أي سنة 111 ق.م.

ولنلاحظ أن اسم ماسينيسا مسنْ سنّا أي مسن المسنين وهي تسمية كنعانية عروببية، واسم ابنه أبو يوغورطا مستعن بعل أي المستعين بالله، وهي تسمية كنعانية.

ويقام في مدينة قسنطينة المدينة الجزائرية مؤتمرا دوليا عن ماسينيسا بدعوة من البربريين المعادين لانتماء الجزائر العربي بين 20 و22 أيلول سبتمبر 2014، بهدف نشر دعوتهم لترسيم اللغة الأمازيغية كضرة للعربية تدخل معها في صراع لصالح الفرنسية المسيطرة على دول المغرب العربي. علما بأن الاسم الأصلي لقسنطينة هو قِرطا (وليس سرتا) وهي تسمية كنعانية، وأن كل التراث الثقافي لها المسجل بالنقوش القديمة مكتوب باللغة الكنعانية الفينيقية.

..حضر الكنعانيون الفينيقيون للمغرب في النصف الثاني من الألفية الثانية قبل الميلاد وساعدوا إخوانهم الأمازيغ القحطانيين من الخروج من العصر الحجري ودخولهم التاريخ، وكونوا معهم سنة 814 ق. م أمبراطورية قرطاج، التي أسسها عنصران الكنعانيون والبربر الأمازيغ، فقرطاج كانت تعتبر عروبية جنوب البحر المتوسط في مواجهة روما الأوروبية.

كما لعب ماسينيسا دورا حاسما في القضاء على قرطاج بتحالفه مع روما المستعمرة، وكانت قرطا (سرتا) عاصمة نوميديا يحكمها سيفاكس الذي رفض التعاون مع روما والاستمرار في تحالفه مع قرطاج، وبانضمام ماسينيسا للجيش الروماني بقيادة سيبيون تم احتلال قسنطينة وقتل سبفاكس سنة 203 ق.م وانتهت المؤامرة بحرق قرطاج بطريقة بشعة سنة 146 ق.م.

ويروي المؤرخ اليوناني بولبيوس “أن سيبيو أميليانوس مدمر قرطاج بكى تأثرا بما آل له عدوه، فاستعرض أمامه الحقيقة المتمثلة في أن الأفراد والأمم والإمبراطوريات نهايتها محتومة، وكذلك نصيب مدينة طروادة العظيمة، ونهاية الإمبراطوريات الأشورية، والميدية، والفارسية، والتدمير الأخير لإمبراطورية مقدونية الكبيرة.

تمعن في هذا كله ثم ردد بقصد أو بدون قصد، كلمات هكتور في إلياذة هوميروس: [سيأتي اليوم الذي تسقط فيه طروادة المقدسة، وكذلك الملك بريام وجميع رجاله المسلحين معه]”، وعندما سأل المؤرخ اليوناني بوليبيوس، سيبيو، “ماذا تقصد بهذا؟”، التفت إليه القائد الروماني وقال بتأثر: “هذه لحظة عظيمة يا بوليبيوس..إن الخوف يتملكني من أن نفس المصير سيكون لوطني في يوم من الأيام”. وكأن سيبيو أميليانوس وهو يلقي بنبوءته هذه، كان يستشف أحداث المستقبل ويتحسسها، تحسس أحد رجالات الدنيا الكبار، بأنه سيأتي أحد أحفاد أرومة القرطاجيين العروبيين بعد ثمانية قرون، لينهي الإمبراطورية الرومانية الظالمة، لكن بغير الأسلوب الوحشي اللاإنساني الذي أنهيت به مدينة قرطاج. ولم يكن هذا الحفيد سوى محمد صلى الله عليه وسلم..

ويقول “أود توضيح أنني أمازيغي بربري أنتمي إلى أكبر قبيلة أمازيغية وهي قبيلة اللمامشة، وأنني أعتبر ماسينيسا (واسمه الأصلي الأمازيغي العروبي مسن سنّا أي مسن المسنين)، وهي تسمية عربية أخذها الأوروبيون فسمى مجلس الشيوخ (سينا)، أعتبره غير جدير بالاحتفال به وأن الجدير بذلك هو سيفاكس الذي مات شهيدا وهو يدافع عن قرطا ونوميديا وقرطاج ضد الاستعمار الروماني . إن البربر عرب واللغة البربرية الأمازيغية عربية حميرية أثبتُّ في كتابي (معحم الجذور العربية للكلمات الأمازيغية) بأن تسعين في المائة من كلماتها عربية عاربة أو مستعربة. وأن أبأ النهضة الجزائرية عبد الحميد بن باديس امازيغي صنهاجي.

ومنذ القرن الثاني الهجري شعر الأمازيغ بأن الخلفاء الأمويين والعباسيين قد انحرفوا عن الإسلام الراشدي، فثاروا عليهم وكونوا دولا ، وحُكم المغرب العربي من تسع قبائل أمازيغية لم يحدث أن قال أمير منهم أنني غير عربي وأن لغتي العربية غير لغتي، بل خدموا اللغة العرببية، فأول من نظم النحو العربي في ألف بين هو ابن معطي الزواوي القبائلي من الجزائر سابقا ابن مالك في ألفيته بقرن من الزمن، وأول من ألف كتابا في النحو اسمه (الأجرومية) هو ابن أجروم من بربر المغرب. وأن البصيري صاحب قصيدة البردة الشهيرة أمازيغي من قبائل الجزائر. واستمر الوضع هكذا إلى أن جاء الاستعمار الفرنسي للمغرب العربي سنة 1830 فرفع شعار النزعة البربرية Berberisme من باب فرق تسد، وتكون بذلك البربريون المعادون لانتماء المغرب العربي للعروبة.[17]

المسائل التي يعتمد عليها المتمزغيون (الحركة الأمازيغية)

الأولى: شيشناق ورأس السنة الأمازيغية.

الثانية: قدم الأمازيغ وأنهم من البشر الكائنين قبل آدم؟؟؟ وأنهم أقدم من سكن الشمال اللإفريقي.

أولا: قصة شيشناق.

يزعمون أن شيشناق ملك بربري حكم بلاد الليبوا ودخل مصر واستولى عليها سنة 950 ق.م وأسس الأسرة الفرعونية الثانية والعشرين والثالثة والعشرين.

ولتجلية هذا لابد أن نعرف البربر (الأمازيغ) وعلاقتهم بالفراعنة:

أول من ملك مصر هو مصر بن بيصر بن حام بن نوح. فالمصريون حاميون.

وكان لمصر أولاد أربعة وهم: قبط، وأشمون، وأتريب، وصا. وقسم مصر بين ولده الأربعة الأرض أرباعاً.

واختلطت الأنساب وكثر ولد قبط وهم الأقباط، فغلبوا على سائر الأرض، ودخل غيرهم في أنسابهم. ولما هلك قبط بن مصر ملك بعده أشمون بن مصر؛ ثم ملك بعده صا بن مصر؛ ثم ملك بعده أتريب بن مصر؛ ثم ملك بعده ماليق بن دارس؛ ثم ملك بعده حرايا أو حريبا بن ماليق؛ ثم ملك بعده كلكي بن حرايا، وأقام في الملك نحواً من مائة سنة.و قيل طوليس وهو فرعون إبراهيم الذي وهبه هاجر.

ثم ملك بعده أخته جورياق. ثم ملك بعدها زلفا بنت مامون، وكانت عاجزة عن ضبط المملكة، وسمعت عمالقة الشام بضعفها فغزوها.

فسار إليهم من الشام ملك من العماليق يقال له: الوليد بن درمع، فكانت له بها حروب حتى غلب على الملك وانقادوا إليه واستقام له الأمر حتى هلك؛ ثم ملك بعده الريان بن الوليد العملاقي، وهو فرعون يوسف عليه السلام؛ ثم ملك بعده دارم بن الريان العملاقي؛ ثم ملك بعده كامس بن معدان العملاقي؛ ثم ملك بعده الوليد بن مصعب، وهو فرعون موسى عليه السلام.

ويلاحظ بأن ملوك مصر القديمة كانوا من العماليق.

ولما غرق فرعون ومن كان معه من الجنود خشي من بقي بأرض مصر من الذراري والنساء والصبيان والعبيد أن يغزوهم ملوك الشام والمغرب، فملكوا عليهم امرأة ذات رأي وحزم يقال لها: دلوكة، وهي من بنات ملوك القبط، وكان السحر قد انتهى إِليها وطال عمرها حتى عرفت بالعجوز وصنعت على أرض مصر من أول أرضها في حد أسوان إِلى آخرها سوراً متصلاً.

ولما ماتت دلوكة العجوز المذكورة ملك مصر بعدها دركوس بن بلطيوس؛ ثم ملك بعده بورس بن دركوس؛ ثم ملك بعده لعس بن نورس نحوا من خمسين سنة؛ ثم ملك بعده دنيا بن نورس نحوا من عشرين سنة؛ ثم ملك بعده نلوطس عشر سنين؛ ثم ملك بعده مما كيل بن بلوطس، ثم ملك بعده يلونة بن مماكيل وكانت له حروب ومسير في الأرض، وهو فرعون الأعرج الذي غزا بني إسرائيل وخرب بيت المقدس؛ ثم ملك بعده مرينوس وكانت له أيضاً حروب بالمغرب، ثم ملك بعده نقاس بن مرينوس ثمانين سنة، ثم ملك بعده قويس بن نقاس عشر سنين؛ ثم ملك بعده كاميل، وكانت له أيضاً حروب مع ملوك المغرب وغزاه البخت نصّر مرزبان المغرب من قبل ملك فارس، فخرب أرضه وقتل رجاله وسار البخت نصر إلى نحو المغرب. ولما زال أمر البخت نصر ومن كان معه من جنود فارس ملكت الروم مصر وغلبت عليها، فتنصر أهلها، فلم يزالوا على ذلك إلى أن ملك كسرى أنو شروان، فغلبت جيوشه على الشأم وسارت نحو مصر فملكوها، وغلبوا على أهلها نحواً من عشرين سنة، فكانت بين الروم وفارس حروب كثيرة، وكان أهل مصر يؤدون خراجين عن بلادهم: خراجاً لفارس، وخراجاً للروم؛ ثم انجلت فارس عن مصر والشأم لأمر حدث في دار مملكتهم فغلبت الروم على مصر والشأم وأشهروا النصرانية فشمل ذلك من في الشأم ومصر إلى أن أتى الله بالإسلام، وكان من أمر المقوقس صاحب مصر مع النبي صلى الله عليه وسلم من الهدايا ما كان إلى أن افتتحها عمرو بن العاص بمن كان معه من الصحابة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حسبما ذكرناه في أول ذلك الكتاب.

وكان المقوقس ملك مصر وصاحب القبط نزيل الإسكندرية في بعض فصول السنة، وفي بعضها مدينة منف، وفي بعضها قصر الشمع، وقصر الشمع في وسط مدينة الفسطاط.

والمقصود من ذكر ذلك، أن الذين ملكوا مصر باتفاق كثير من أهل التاريخ على اختلاف بينهم، من الفراعنة وغيرهم: اثنان وثلاثون فرعوناً؛ ومن ملوك بابل ممن ملك مصر: خمسة؛ ومن العماليق وهم الذين قدموا إليها من الشأم: أربعة؛ ومن الروم: سبعة؛ ومن اليونانيين: عشرة؛ وذلك قبل ظهور المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، وملكها أناس من ملوك الفرس من الأكاسرة، فكانت مدة من ملك مصر من بني نوح والفراعنة والعماليق والروم واليونانيين ألف سنة وثلاثمائة سنة.

ونلاحظ هنا أن لا وجود لأهل المغرب فيمن حكموا مصر؟؟؟

وهنا يطرح السؤال: ما علاقة البربر بأهل مصر وهل كان من ملوك البربر من حكم مصر؟؟؟

أولا لابد أن نعرف أن الفراعنة الذين حكموا مصر كانوا من العمالقة كما أسلفنا وعند الإطلاق منهم ملوك القبط الذين حكموا مدة طويلة.

وبالجملة إن أهل مصر كانوا أهل ملك عظيم في الدهور الخالية والأزمان السالفة، وكانوا أخلاطاً من الأمم ما بين قبطي ويوناني وعمليقي، إلا أن جمهرتهم قبط.

ولم أجد فيما وقفت عليه أن البربرَ من أبناء مازيغ ممن حكموا مصر.

غير أنه جاء عند اليهود أن فرعون الذي غزا بني إِسرائيل على أيام رحبعم كان اسمه شيشاق أو شيشناق، وكان ذلك في السنة الخامسة من ملك رحبعم.

ثم لم يشتهر بعد شيشاق المذكور، غير فرعون الأعرج، وهو الذي غزاه بخت نصر وصلبه، وكان بين رحبعم بن سليمان -عليه السلام- وبخت نصر فوق أربعمائة سنة، وكان شيشاق على أيام رحبعم، فشيشاق قبل فرعون الأعرج بأكثر من أربعمائة سنة.

قال أبو الفداء صاحب المختصر في أخبار البشر: “ولم يقع في أسماء الفراعنة الذين كانوا في هذه المدة، أعني فيما بين شيشاق وفرعون الأعرج”.

وهنا نلاحظ أن من زعم أن شيشاق أمازيغي مما لا أجد له مستندا في كتب التاريخ، غير أنه كان من ملوك مصر قبل فرعون الأعرج وأنه ممن غزا فلسطين في ولاية رحبعم، كما تقدم.

يبقى السؤال: ما هو نسب شيشناق؟

ومتى كان البربر من سكان مصر؟

يقول أحد الباحثين المعاصرين: إن حب الأمازيغ للفضة كان تقليدا منهم لملكهم القديم الذي كان يدعى (شيشناق) وهو الملك الأمازيغي الملقب بـ”الفرعون الفضي”، الذي هاجر في القرن 10 قبل الميلاد من ليبيا وأسس الأسرة الفرعونية الأمازيغية بمصر.

وقد استطاع هذا القائد الأمازيغي أن يتولى حكم مصر وأن يحمل لقب الفرعون، ويؤسس بذلك الأسرة 22 في عام 950 قبل الميلاد.

وهذه الأخبار لا تعتمد على أساس علمي صحيح من حيث الرواية لأن المعلوم أن ملوك مصر الفراعنة الأقدمين لم يكونوا من البربر قط.

يقول عماد الدين أبو الفداء في “المختصر في أخبار البشر” متحدثا عن فراعنة مصر: “فهم ملوك القبط بالديار المصرية، قال ابن سعيد المغربي، ونقله من كتاب صاعد في طبقات الأمم: إن أهل مصر كانوا أهل ملك عظيم في الدهور الخالية والأزمان السالفة، وكانوا أخلاطاً من الأمم ما بين قبطي ويوناني وعمليقي، إلا أن جمهرتهم قبط”.

ثم إنه بعد هلاك فرعون موسى ضعفت دولة الفراعنة. فاحتل الفرس مصر سنة 305 ق.م ثم أخضعها الإغريق بقيادة الإسكندر المقدوني، ثم حكمها البطالمة، وبعدهم الرومان، وانتشرت فيها النصرانية وعرف سكانها بالأقباط، واستمروا كذلك حتى جاءهم الفتح الإسلامي، وأنقذهم من الضلال.

وبناء على هذا يبدو أن الذين حكموا مصر من الأمازيغ هم الليبيون الأقدمون والذين منهم شيشناق.

يقول محمد أبو المحاسن عصفور:

“وبينما كانت الأسرة الحادية والعشرون تتداعى وفي طريقها إلى الانهيار أخذت هذه الأسرة الليبية تقوى وتشتد حتى تمكن أحدها ويدعى “شيشنق” من أن يستولي على العرش وجعل مقر ملكه في بوبسطة “تل بسطة الحالية قرب “الزقازيق” ومن المرجح أنه لم يجد الفرصة المواتية لاتخاذ هذه الخطوة إلا بعد وفاة آخر ملوك الأسرة الحادية والعشرين وانقراض ذريته، كما يحتمل أنه كان قد زوج ولده من ابنة هذا الملك فاكتسب بذلك شيئًا من الحق في اعتلاء العرش بعد وفاة صهره، ويبدو أن كهنة “آمون” في طيبة كانوا أقل قبولًا لحكمه من أهل “الدلتا” وإن لم يستطيعوا إنكار حقه في العرش؛ إذ إنهم لم يعلنوا عن رضاهم ولم يعترفوا له بالملكية مباشرة ودارت بينه وبينهم مفاوضات حول اعترافهم به، ويخيل إلينا أن هذه المفاوضات تعثرت في أول الأمر؛ لأنهم على الأرجح رغبوا في الحصول على المزيد من السلطة وتجريد الملك من بعض الحقوق التي كان يحتفظ بها، ومما يؤكد هذا الرأي أن لوحة في الكرنك عليها نص مؤرخ في السنة الثانية من عهد رئيس الماشواش الأكبر “شيشنق” بينما نجد على نفس اللوحة نصًّا آخر مؤرخًا بالسنة الثالثة عشرة من عهد الملك شيشنق, أي أنه في النص الأول كان يعتبر رئيسًا لليبيين فحسب؛ بينما اعترف به في النص الثاني كملك.

ومن المؤرخين من يرى أن طائفة من كهنة آمون لم تقبل الاعتراف بحكمه وفرت إلى بلاد النوبة؛ حيث احتمت في منطقة نباتا وجعلت منها عاصمة للمملكة التي أقاموها هناك؛ ولذا يرجح هؤلاء المؤرخون أن أصل الأسرة النباتية يرجع إلى هؤلاء الكهنة ويستندون في ذلك إلى شدة ورع ملوك نباتا وإخلاصهم وتفانيهم في عبادة آمون وإلى أن بعض هؤلاء الملوك كانوا يحملون أسماء مصرية، كما يستنتجون عدم قبول حكم شيشنق أيضًا من قيام ثورة بالواحات الخارجية في السنة التاسعة عشرة من عهده؛ ولكن لا يمكن الأخذ بهذه الآراء؛ إذ ليس هناك ما يؤكد زيادة سلطان أولئك الكهنة في نباتا أو أنهم تمكنوا من الوصول إلى الحكم وتكوين أسرة مالكة فيها، كما أن تشابه أسماء بعض الملوك في نباتا مع الأسماء المصرية قد يرجع إلى أن بلاد النوبة كانت قد تأثرت بالحضارة المصرية منذ وقت طويل واصطبغت بها، كذلك يغلب على الظن أن ثورة الواحات الخارجية ترجع إلى كثرة وجود العناصر الثائرة بها؛ لأنها كانت تعتبر منفى للمجرمين وهؤلاء كثيرًا ما كانوا يرغبون في التخلص من منفاهم.

وعلى أي حال فإن الأخبار في هذا كثيرة وخلاصتها أنها ترجع إلى رأيين:

الرأي الأول: رأي المؤرخين العرب وهو أن من حكم مصر لم يخرج عن الأقباط والعماليق واليونان.

الرأي الثاني: وهو رأي بعض المعاصرين، وخلاصته أن شيشناق الذي دخل مملكة إسرائيل “أورشليم” وأسقطها بعد أن ملك مصر وكان من البربر الليبيين.

ومما يؤيد هذا -نوعا ما- هو ما ذهب إليه بعض المؤرخين وهوأن البربر لما خرجوا من الشام نزلوا بلاد مصر منها: “لوبية” من ناحية برقة (ليبيا الحالية). ثم انتشر الآخرون منهم في بلاد المغرب.

يقول عبد الرحمان بن عبد الحكم: “وكان البربر بفلسطين، وكان ملكهم جالوت؛ فلما قتله داود عليه السلام خرج البربر متوجّهين إلى المغرب؛ حتى انتهوا إلى لوبية ومراقية- وهما كورتان من كور مصر الغربيّة مما يشرب من السماء، ولا ينالها النيل- فتفرّقوا هنالك؛ فتقدّمت زناتة ومغلية إلى المغرب، وسكنوا الجبال، وتقدّمت لواتة فسكنت أرض أنطابلس؛ وهى برقة؛ وتفرّقت فى هذا المغرب، وانتشروا فيه حتى بلغوا السّوس، ونزلت هوّارة مدينة لبدة، ونزلت نفوسة إلى مدينة سبرت، وجلا من كان بها من الروم من أجل ذلك، وأقام الأفارق- وكانوا خدما للروم- على صلح يؤدّونه إلى من غلب على بلادهم.”

يتبع…

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] نقلا عن مقال منشور بموقع: https://22arabi.com/ عربي 22 بعنوان: ما الفرق بين اللغة واللهجة؟ الناشر: بن رحال منير.

[2] بنظر: البربر الأمازيغ عرب عاربة، عثمان سعدي.

[3] حضارة العرب، غوستاف لوبون ص:256.

[4] أسس علم اللغة،أحمد مختار عمر، ص:175.

[5] نفسه، ص:202.

[6] نقلا عن المصدر السابق ص:84.

Revue Africaine V62 p340 :H.Basset [7].

[9] علم اللغة العربية، محمود فهمي، ص:135.

[10] حضارة العرب، غوستاف لوبون ص:256.

[11] ينظر: حضارة العرب، غوستاف لوبون، ترجمة: عادل زعيتر، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ص:..

[12] العين للخليل 7/412.

[13] معجم مقاييس اللغة لابن فارس، [باب الحاء والظاء وما يثلثهما]مادة: حظوى.

[14] المحكم والمحيط الأعظم، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي [ت:458هـ].

[15] الإتقان في علوم القرآن للسيوطي 2/130-140-141.

[16] ينظر: أسس علم اللغة، أحمد مختار عمر، ص:171.

[17] نقلا عن موقع صحيفة اللغة العربية.

بارك الله فيك. مجهود مشكور يحتاج إلى نشره وتقريبه من عموم الناس بعد تحقيقه.