مستندات الدعوة إلى تسوية المرأة بالرجل في الإرث

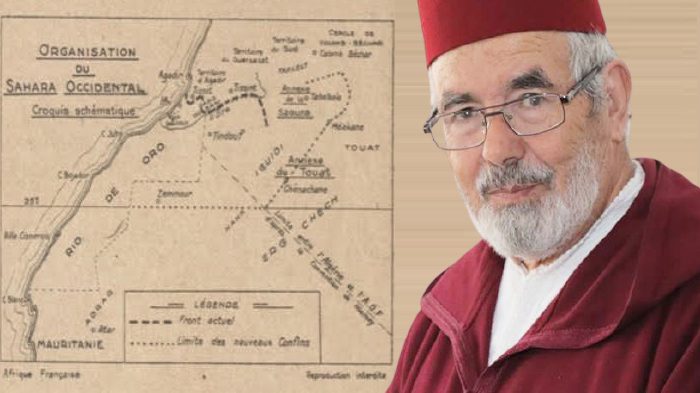

هوية بريس – الشيخ مصطفى بنحمزة

حينما دعا الطاهر الحداد إلى تسوية المرأة بالرجل في الإرث، فقد أقام دعوته على أن المرأة أصبحت مالكة للمال، وأنها أصبحت منفقة على الأسرة، فزال بذلك مسوغ تفضيل الرجل عليها في الإرث، [امرأتنا في الشريعة والمجتمع الطاهر الحداد ص:35 و38].

– وبخصوص الحالة المغربية فقد استند الداعون إلى تسوية المرأة بالرجل في الإرث إلى مستندين إضافيين هما:

– وجوب تطبيق المساواة بين الرجل والمرأة كما أقرها الدستور المغربي لسنة 2011.

– وجوب تنفيذ مبدأ المساواة الذي نصت عليه المواثيق الدولية ووقع عليها المغرب.

لذا وجب مناقشة كل هذه المستندات وتحليلها تحليلا موضوعيا للكشف عن حقيقتها.

المستند الأول:

اعتبار تطور الوضع الاقتصادي للمرأة وإسهامها في الإنفاق على الأسرة سببا داعيا إلى تغيير حصتها من الإرث.

يرسم البعض لوضع المرأة المالي صورة نمطية متوهمة، ترى أنها كانت في الماضي منسحبة عن الحركة الاقتصادية، وأنها كانت فقيرة عالة على الرجل، وبالتالي لم تكن تمتلك المال ولم يكن بإمكانها أن تسهم في الإنفاق على الأسرة، وهو ما اعتبر مبررا لتفضيل الرجل على المرأة بحكم اختصاصه بالإنفاق.

وقد أصبحت هذه الرؤية متجاوزة من قبل باحثين من خارج الدائرة الإسلامية أنجزوا عددا هائلا من البحوث العلمية تناولوا فيها وضع المرأة الاقتصادي والاجتماعي في العالم الإسلامي مثلما تمثله مجموعة البحوث التي شارك بها 23 من المختصين في تاريخ المرأة وصدرت بعنوان المرأة في العصور الوسطى الإسلامية. بإشراف غافن هامبلي عن الشبكة العربية للأبحاث والنشر.

وأبرزت هذه البحوث مكانة المرأة في المجتمع ودورها في النشاط الاقتصادي والسياسي.

إن القول بانسحاب المرأة من الحياة الاقتصادية يحتاج إلى أن يمحص على ضوء الواقع الاجتماعي الذي عاشته المرأة في المجتمعات الإسلامية، وهو واقع يثبت أن المرأة كثيرا ما كانت في صلب النشاط الاقتصادي، وأنها قد امتلكت المال بسبب استفادتها من الإرث أولا، ومن الوقف، ومن سائر التبرعات، ومن أكرية العقارات، وغلال الحقول التي تملكها، ومن عائد أنشطتها الاقتصادية كتربية المواشي، واشتغالها في مصالح الغير، وقيامها بأعمال النسج والتطريز للأقمشة الفاخرة وللألبسة العادية، ونسجها للزرابي الثمينة واستحقاقها أجرة الحضانة والإرضاع وغيرها من الموارد.

وقد كان للمرأة في المغرب نشاط اقتصادي كبير ومواز لنشاط الرجال، فكانت المرأة تمارس التجارة من خلال عرض المنتجات والأثواب والحلي في البيوت، ولا زالت النساء الدلالات يمارسن أعمالهن بكثير من النشاط، وكان للنساء في بعض مناطق المغرب أسواق خاصة بهن لا يرتادها الرجال، ولهن إلى الآن حرف لا يزاحمهن عليها الرجال مثل نسج بعض الأثواب والجلابيب الأنيقة والفاخرة، وقد تميزت المرأة في المجتمعات الإسلامية بامتلاكها الذهب والحرير دون الرجال، لأن الإسلام يحرمهما على الذكور وهما من أغلى المقتنيات للأسرة، ومن الصعوبة إحصاء المهن النسائية لكثرتها وتنوعها.

وقد ظلت المرأة تحرص على الحفاظ على ثروتها عن طريق شراء الذهب وتجميعه واتخاذه أساور أو عقودا أو قلائد أو أحزمة ذهبية، وكثيرا ما كانت ترغب في إظهار هذه الثروة المتنقلة في المناسبات الاجتماعية، لتثبت اسمها ضمن لائحة النساء الثريات الموسرات.

وبسبب امتلاك المرأة للمال وللثراء في بعض الأحيان، فإنها قد تمكنت من بناء كثير من المساجد ابتداء من مسجد القرويين الذي بنته فاطمة الفهرية، كما بنت أختها مريم مسجد عدوة الأندلس. وفي المغرب مساجد ومبرات وأوقاف كثيرة تبرعت بها النساء، ولا زال بعضها يحمل أسماء النساء المتبرعات، وهذا يدل على أن المرأة كانت مالكة للمال.

وقد استعرض د. عبد الهادي التازي في كتابه المرأة في تاريخ الغرب الإسلامي أسماء عدد كبير من النساء تحت عنوان المحسنات فذكر منهن أم البنين فاطمة الفهرية وأختها مريم الفهرية والأغلالية التنبكتية والبهاء بنت الأمير عبد الرحمن وحبيبة بادو وزليخة زوج المعز بن باديس وزينب ابنة تيفلويت وعبدة بنت المعز والغسانية وخديجة الطرابلسية وعزيزة عثمانة وفاطمة بنت أبي زكرياء، وفضل مولاة أيوب. [المرأة في تاريخ الغرب الإسلامي ص 59- 70].

وقبل هذا وفي سنة 186هـ. شرعت زبيدة زوج هارون الرشيد في إنجاز أكبر مشروع مائي هو إجراء عين سميت عين زبيدة لسقي الحجيج، وفي مرحلة لاحقة تولت ترميم سواقي هذا المشروع سيدة أخرى هي هاشم سلطان شقيقة السلطان سليمان القانوني، واستمر العمل في هذا المشروع عشر سنوات.

وبسبب امتلاك المال كانت كثير من النساء حريصات على أن يؤدين فريضة الحج من خالص أموالهن، وبسببه أيضا كان بعض الرجال يميلون إلى الزواج بالنساء الثريات، ليحسنوا بذلك الزواج أوضاعهم المالية.

وخلال الحياة الزوجية العادية كانت بعض النساء أكثر مالا من أزواجهن بما لهن من حلي، وما يدخرنه من أموال موروثة أو مكتسبة، لا يطالبن بالإنفاق منها.

ويؤكد امتلاك المرأة للمال أن الذين يتحدثون الآن عن انسحابها من كل نشاط اقتصادي هم الذين طالما تحدثوا من قبل في مناسبات أخرى عن استحقاقها لنصف مال الزوج عند الطلاق، على اعتبار أنها كانت مشاركة في تنمية أمواله، إعمالا لعرف الكد والسعاية.

ولما امتلكت المرأة المال لم يكن لها وهي الحانية على أسرتها وأبنائها أن تستأثر به وتدخره وأسرتها تعيش الحرمان والخصاصة، فكانت تسهم في الإنفاق وفي تكميل ما يعجز عنه الزوج، بل لطالما أنقذت المرأة زوجها من ورطة مالية وقع فيها كادت تعرضه للسجن فباعت حليها وأغلى ما تملك لاستنقاذه، ولطالما أدت المرأة ما ترتب على زوجها وأبنائها من حقوق مالية من غير أن يكون ذلك واجبا عليها. ومن غير أن تطالبهم بإرجاع ما أعطته غالبا، وكثير هم الرجال الذين بدأوا مشاريعهم التجارية بما منحتهم زوجاتهم من أموال.

ومن أمثلة هذا أن خديجة رضي الله عنها كانت امرأة تاجرة دعمت بأموالها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يؤدي رسالة ربه، وظل يذكر لها هذا فيقول: قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس” [مجمع الزوائد للهيثمي كتاب المناقب باب فضل خديجة 9/218].

ومن خلال ما سبق يتبين أن تعميم تصور الفقر في النساء ليس سليما. لأن نظام تقسيم الثروة كان لا يمنع من أن ينتقل المال إلى المرأة، وهذا لا يعني أن كل النساء كن غنيات مثلما لم يكن كل الرجال أغنياء أيضا.

وبناء على كل ما سبقن فإن الدعوة إلى تغيير حظ المرأة من الإرث تأسيسا على كونها أصبحت منفقة، ليست سليمة ما دام قد تبين أن المرأة قد كانت منفقة، ولكن على سبيل التطوع، لأن الشريعة لم تسلط الرجل على مالها، ولم تسمح له بأن يجبرها على الإنفاق.

وإذا كانت المرأة حاليا تنفق على الأسرة، وكان ذلك هو واقع الأسر حاليا، ورأى البعض أن ينقله من التطوع إلى الوجوب، فإنه يتعين أولا أن يرسم هذا الوجوب ويثبت بنص قانوني، فتحذف من مدونة الأسرة كل النصوص التي تلزم الزوج وحده بالإنفاق على الزوجة والأبناء، فتغير المادة 102 التي تمنح الزوجة وحدها الحق في طلب التطليق بسبب إخلال الزوج بأداء النفقة الواجبة عليه، ويصير من حق الزوج هو أيضا أن يطالب بطلاقها وتحميلها تبعاته بسبب عدم إنفاقها على الأسرة، كما يجب تغيير جميع أحكام الباب الثاني المتعلق بالنفقة على الزوجة، فيجب تعديل المادة 201 التي توجب على الزوج أداء واجب الإرضاع، ويجب أيضا إعادة النظر في جميع أحكام إهمال الأسرة إذا وجب الإنفاق على الزوج والزوجة معا على حد سواء، وفي تلك الحالة يمكن أن يطالب الزوج زوجته أمام المحاكم بالإنفاق، وإلا فإنها تجبر على ذلك بالإكراه البدني كما يجبر الرجال حاليا حينما لا ينفقون على أسرهم، أما في ما سوى ذلك، وفي حال ما إذا لم تغير هذه النصوص فإن إنفاق المرأة يظل فعلا تطوعيا غير لازم يخضع لمشيئة المرأة إن شاءت أنفقت، وإن شاءت امتنعت، إذ لا وجود لنص قانوني يلزم بالإنفاق، وبالتالي لا يمكن أن يغير حكم شرعي ثابت بوضع غير قانوني ولا ثابت.

ومن متطلبات القول بإلزام المرأة بالإنفاق على الأسرة أن يراعى ذلك حين إبرام العقد، على نحو ما يشترط في الرجل امتلاكه قدرة مالية تمكنه من الإنفاق على الأسرة قبل إبرام العقد. حتى لا يتعرض للتطليق بسبب الإعسار.

ومن مقتضى إلزام المرأة بالإنفاق، أن لا يكون من حق أي امرأة لا زالت طالبة أو عاطلة عن العمل أن تكون زوجة ما دامت غير قادرة على الإنفاق، كما لا يحق لمن تصاب بمرض مزمن أو تعويق جسدي أن تستمر زوجة، لأنها قد لا تستطيع الإنفاق الذي أعفاها الإسلام منه، وأراد بعض الناس إلزامها به. توصلا إلى إلغاء حكم شرعي هو حظها من الإرث لا غير.

إن إلزام المرأة بالإنفاق وربط الزواج بسوق الشغل ليس في صالح المرأة وهو لا يمثل خدمة جيدة تقدم لها، وإنما هو إحراج لها وتضييق لفرص تكوينها للأسرة خصوصا في أزمنة وبيئات ترتفع فيها نسب البطالة، ويكون حظ المرأة منها أوفر.

المستند الثاني:

وهو يتمثل في استناد دعاة تسوية المرأة بالرجل في الإرث إلى ما أقره دستور سنة 2011 من جعل المساواة بين الرجل والمرأة مبدأ دستوريا.

وهذا الاحتجاج بالدستور يفرض منهجيا الرجوع إلى نص الدستور ذاته وقراءته قراءة محايدة وغير مجتزأة.

جاء في الفصل 19 من الباب الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية: أنه يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا الاتفاقيات والمواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب: وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.

ويعرف الفصل الأول من الباب الأول من الدستور المراد بالثوابت فيقول: تستند الأمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة تتمثل في الدين الإسلامي السمح والوحدة الوطنية متعددة الروافد والملكية الدستورية والاختيار الديمقراطي.

ومن خلال هذا النص والذي قبله، يتبين أن تطبيق المساواة مرجوع فيه إلى الإسلام أولا، باعتباره أول وأقوى ثوابت الأمة، وهذا يلزم بأن تراعى أحكام الشريعة في تحقيق المساواة، ومن غير هذا، فإن إغفال الجانب الشرعي من إقرار المساواة سيكون انتهاكا صريحا لنص الدستور وإخلالا واضحا بمقتضياته.

ومن قبل أن يتحدث المعاصرون عن المساواة، فقد كان الإسلام حفيا بها فأولاها عناية فائقة إلى درجة يصح أن يقال فيها إن ظهورها فيه كان هو الباعث الأكبر على أن يعتنق المتضررون من اللامساواة هذا الدين ابتداء من زمن النبوة، إذ كان الناس ينقسمون إلى أسياد ورعاع، وإلى ملأ وآخرين يزدريهم المجتمع، وفي تاريخ النبوات كان الأنبياء يدافعون عن مبدأ المساواة فيقول نوح عليه السلام: “ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يوتيهم الله خيرا”. ردا على دعوتهم إياه إلى أن يقصي عن مجلسه المستضعفين الذين قالوا عنهم: “وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي” [هود:31].

وبسبب مساواة الإسلام بين الناس اعتنقه العبيد والملوَّنون والمنبوذون في كثير من المجتمعات من أصقاع العالم.

وقد حرر علماء الإسلام القول في المساواة واعتبروها مقصدا من مقاصد الشريعة، فتناول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور المساواة ضمن كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية، وقرر فيه أن تحقيق المساواة مقصد من مقاصد الشريعة، وهي منبثقة عن خصيصة أخرى هي عموم الشريعة، [مقاصد الشريعة لابن عاشور ص 95]. وأخذا من هذا الأصل تقررت المساواة بين الرجل والمرأة.

لكن ما يغفل عنه الكثيرون أو ما لا يريدون الإقرار به هو أن لتحقيق المساواة في جميع النظم الإنسانية طرائق متعددة، إذ قد تكون التسوية بين الناس تماثلية، وقد تكون قيمية تعويضية، فإذا استحق عدد من الورثة حظوظا من تركة والدهم مثلا، وكان المتروك أشياء متنوعة، منها ما هو أرض عارية أو أرض مشجرة، أو أبنية ودكاكين، أو أموال سائلة، فإن القسمة لا تتأتى بأن يأخذ كل واحد من عين ما أخذ منه باقي الورثة، لأن الحظ الواحد قد لا يتسع لجميع الورثة، وإنما تقوم المتروكات وتقسم إلى حصص، ويأخذ كل واحد قيمة ما أخذه شركاؤه في الإرث بعد المراضاة أو بعد إجراء القرعة، ومثل هذا التقسيم هو ما تتحقق به المساواة في الإسلام وفي غيره من النظم الوضعية، وهو ما تتحقق به المساواة على مستوى الأسرة، فلا أحد أيضا من الرجال أو النساء يأخذ من جميع ما أخذ منه شريكه، وإنما يأخذ قيمة ما أخذ منه الآخر في ما ليس متسعا للاشتراك، ومن خلال تلك القسمة تتحقق المساواة التماثلية طبيعيا.

المستند الثالث للدعوة إلى التسوية بين المرأة بالرجل في الإرث

وهو مستند يتمثل في الإلحاح على ضرورة الانصياع للمواثيق الدولية التي تنص على وجوب إقرار المساواة بين المرأة والرجل، ومنع كل صور التمييز ضدها تنفيذا لمبدأ المساواة الذي نصت عليه المادة 1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وباقي المواد الأخرى الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة.

وأجد أن من الضروري الرجوع إلى نص الدستور وهو يتحدث عن اعتماد المواثيق الدولية التي وقع عليها المغرب في الفصل التاسع عشر، وقد قيد الأخذ بها أيضا باحترام أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها، ويتعين تفسير هذه الثوابت بما نص عليه الفصل الأول من الباب الأول من الدستور من أن الإسلام هو الثابت الأبرز من ثوابت المغرب.

وإذا أثار البعض قضية التنازع بين القوانين الوطنية والقوانين الدولية، فدعا إلى جعل القوانين الدولية ذات أولوية، فإن هذا لا يطرد دوما، لأن كثيرا من الدول أصبحت ترفع أمام هذه القوانين شعارات الاستثناء الثقافي والاجتماعي والهوية والمصالح الوطنية، وهو ما تمثل في رفض بعض الدول تنفيذ مقتضيات القوانين الدولية بعرض جنودها على محاكم الجرائم ضد الإنسانية. كما تمثل في رفض الالتزام بمقتضيات مؤتمرات الأرض، ومنها: مؤتمر كيوطو، اعتبارا لتأثير الحد من الانبعاثات الغازية على صناعاتها، رغم ما تتسبب فيه من احترار جوي واختلال إيكولوجي له آثار مدمرة على الأرض والإنسان.

إن سر أهمية القوانين الوطنية أنها مظهر للسيادة الوطنية، وهي حصيلة ما تمكن الوطن من إنجازه وتحقيقه بعد طرد المستعمر، وهذه القوانين المتماهية مع الهوية هي في منشئها منبثقة عن فكر الجماعة ومعبرة عنها، وحيث لا تمكن الإطالة، فإني أحيل القارئ على البحث القيم الذي كتبه علال الفاسي بعنوان: علاقة القانون بالأجانب، ضمن كتابه. (دفاع عن الشريعة ص 27 ط دار الكتاب المصرية 2011).

لهذا وجب لفت النظر إلى أن القيم والأخلاق والرؤى الوجودية هي ممتزجة امتزاجا عضويا بالهوية، ولا يمكن المساس بها إلا بالمساس بالهوية والكينونة، فإذا تنادى الناس مثلا إلى وجوب المحافظة على الأشجار التي تشكل مكونا بيئيا أساسيا، وإلى عدم تدميرها إلا برخصة رسمية، فإن من المستحيل منع العالم المسيحي من قطع أشجار السنوبر لإحياء أعياد الميلاد ثم الإلقاء بها خارج البيوت.

إن قراءة الكثير من الوقائع ذات الرموز والدلالات الكثيرة تشير إلى أن العالم في مجمله يولي أهمية كبرى لقيمه، ويعلي من شأنها وإن كانت الخطابات تسير في اتجاه آخر. فقد أبدى الأمريكيون مخاوفهم حينما ترشح باراك أوباما للرئاسيات، وتوجسوا من أن يكون مسلما في عمقه، فصاروا ينبشون في علاقاته العائلية وفي ارتباطاته بوطنه الأصلي لئلا يعتلي كرسي الرئاسية مسلم، مع أن القوانين الدولية تمنع التمييز على أساس الدين، وأرى أنه من المستبعد الذي لا يعبر عنه صراحة، أن يرأس مسلم مركزا لتطوير السلاح النووي في أي دولة غربية، أو يرأس جيوشها أو مؤسساتها الاستخبارية.

ومع الدعوة إلى احترام مبدأ المساواة كما تقررها المواثيق الدولية، فإننا نرى أن من الواجب الدفع في اتجاه إقرار المساواة، وفي اتجاه إقرار استواء الثقافات، وإحلال ثقافتنا ضمن مصادر تأسيس القيم العالمية، بناء على ما تقتضيه المساواة.

وسنكون نحن بقية شعوب العالم سعداء حين تصير المساواة بين البشر واقعا فعليا على مستوى المؤسسات الدولية التي تفرض المساواة وتقننها وتحاكم عليها أولا، وذلك حينما لا يكون من حق دولة واحدة تمتلك حق النقض أن تلغي قرارا اتخذته باقي الدول أعضاء مجلس الأمن، وستكون المساواة واقعا ماثلا حينما يتخلى المجتمع الدولي عن نظام الأعضاء الدائمين والموقتين، وهو نظام لم يقم أبدا على مبدأ المساواة، وإنما قام على أساس إرادة الغالب المنتصر بعد الحرب العالمية الثانية، وظل قائما حتى بعد أن تغيرت الأوضاع العالمية، وبعد ما أصبحت بعض الدول المنهزمة تمثل حاليا قوة اقتصادية عظمى، وحتى بعد ما تراجع حجم ونفوذ بعض الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بسبب تفكك جمهوريات الاتحاد السوفياتي سابقا، وستكون المساواة حقيقة إذا لم يستمر إقصاء القارة الإفريقية بأكملها، وبكل كفاءاتها البشرية وطاقاتها المادية عن العضوية الدائمة لمجلس الأمن.

وستكون المساواة حقيقة واقعية حينما لا يقتصر النظام الدولي على جلب السياسيين من الدول الضعيفة دون غيرهم إلى محاكم الجرائم الدولية، وكان بالإمكان أن تتحقق هذه المساواة في العدالة والجزاء، لو لم يفلت من المحاكمة بينوتشي وشارون وآخرون تم تهريبهم لئلا يحالوا على المحاكم، وقد كان بالإمكان أن تتحقق المساواة لولا أن 270 شخصا من ضحايا لوكيربي عوض أهلوهم بمبلغ 10 مليون دولار للفرد، بينما عوضت أسر أفراد قتلتهم نيران صديقة للطائرات الحربية خطأ، وهم يحتفلون بأحد الأعراس بمبلغ 37 دولارا للفرد، وقد كان بالإمكان أن تتحقق المساواة لو لم يكن يحق لبعض الدول دون غيرها أن تمتلك السلاح النووي وتطوره كما تشاء، بينما تهدم دولة لمجرد إشاعة أنها تمتلك أسلحة للدمار الشامل، وقد كان بالإمكان أن تتحقق المساواة لو لم تنفذ بعض مبادئ القانون الدولي مثل مبدأ تقرير المصير على رقع دول ضعيفة فمزقت به وحدتها كما وقع في اتشي وجنوب السودان، بينما رفض هذا الحق وبكل قوة وصرامة في دول أوروبية حفاظا على وحدتها، وقد كان بالإمكان أن تتحقق المساواة لو لم تعط بعض الدول الكبرى نفسها حق التدخل المباشر أو بواسطة أجهزتها المتخصصة، ومنظماتها الإقليمية وتكتلاتها الحقوقية في شؤون الشعوب، فتعد تقارير من موقع رؤيتها الخاصة لحقوق الإنسان وللحريات الفردية وأوضاع الأقليات الدينية واللغوية والإثنية بها، ثم تؤيد فريقا من المواطنين على فريق آخر أو على دولته، أو تدين من تشاء، وتغضي عمن تشاء. والصور من هذا القبيل كثيرة جدا، والأكيد أن الدول الكبرى لا تسمح لتنظيمات أو أجهزة إقليمية أجنبية بأن تتدخل في قضاياها الوطنية الاجتماعية أو السياسية، وتعتبر ذلك تجاوزا خطيرا ومساسا بسيادة دول أخرى.

ومع ذلك فإن هذا كله لا يبعث على اليأس من أن تتحقق المساواة على الأرض يوما ما، وحينذاك سنكون نحن الشعوب المستضعفة أسعد الناس بها لو تحققت، لأننا نحن أول من يتضرر من اللامساواة، ولأن شريعتنا قد كانت على الدوام رائدة في السعي إلى تحقيقها بين البشر عموما، وبين الرجال والنساء خصوصا، لكنها كانت تأخذ بها وفق أسلوب متفرد ونمط دقيق، ومن خلال نسق خاص.

وإن مما يجب لفت النظر إليه هو أن خطاب المساواة لا يتوجه به عالميا إلى باقي النظم ذات الصلة بمقررات الأديان غير الإسلام، فالمسيحية لا تسمح للمرأة بأن تكون على مستوى الرجل في ممارسة الوظائف الدينية، فهي لا ترعى الكنيسة، ولا تشارك في انتخاب البابا رئيس الكنيسة، ولا تكون رئيسة للكنيسة الكاثوليكية، والأمر نفسه يقال عن اليهودية وعن البوذية وغيرهما، ومع ذلك لا يلوح لأهل هذه الأديان بوجوب إقرار المساواة فيما هو شأن ديني لها، لكن الأحكام ذات الصلة بالشريعة الإسلامية هي وحدها التي تتعرض لشتى الهجمات تحت ذرائع مختلفة.

رائع بارك الله فيك و زادك علما

إضافة فقط و هي أن دعوتهم المستندة على مساهمة المرأة المالية تتعلق فقط بالمتزوجة، و بناءا على نفس الدعوة و المبرر ندعو ﻹسقاط المرأة عموما من إرث أبيها فلا ترث مع إخوتها شيئا لأنها لا تساهم بأي شيء في تلك التركة بل هي عالة و عبء مالي على الأبوين و ربما الإخوة أو أحدهما ، و طبعا لا يحق لها أن ترث من إخوتها.

أكمل

للتوضيح في الواقع المعاصر و لطول التمدرس تقضي الفتاة ما بين ثلاثة و عشرين سنة إلى خمسة و عشرين في التمدرس، ثم سنة أو أكثر من البطالة قبل أن تعمل و تتوظف، في كل هذه المدة لا تساهم بشيء، و ما تكاد تعمل لسنة إلى خمسة في أقصى حد إلا و تتزوج لتبدأ حياتها الخاصة و هناك تساهم في أعباء بيت زوجها. في المدة القصيرة قبل الزواج ما تعطيه لأهلها من نفقات سيعتبر مجرد رد بسيط لما أنفق عليها لسنوات طوال. فإن قال قائل أن ذلك واجب على الأب و لازم عليه الإنفاق على أبناءه قلنا و كذلك يجب على الأبناء الإنفاق على أبائهم فهذه بتلك و بالتالي لا يعتبر ما تنفق مساهمة من أي نوع

أكمل

فإن قال قائل سيحرم الذكور من الإرث لنفس السبب قلنا شتان بين الأمرين، فالأبناء الذكور سيساهمون في أموال العائلة طوعا أو كرها فهم من سيحمل اسم والدهم و أن كان أﻷب تاجرا فلا بد لأحدهم أن يخلفه في تجارته و ينميها، و هم ملزمون بالإنفاق و رعاية الوالدين متى بلغا من الكبر عتيا إضافة للإنفاق على الزوجة و الأولاد، و المرأة غير ملزمة بذلك بل تساهم مع زوجها في رعاية والديه.كل هذا على فرض أن المرأة تعمل و تأخر زواجها فلو تزوجت باكرا و لم تكن عاملة فأية مساهمة تكون لها في أموال أبيها لتستحق الإرث منها حسب هذه النظرة. فالأصل أن المساوات و العدالة محققة في شرع الله الحكيم الخبير العالم العادل ، و السلام

بارك الله في فضيلة الشيخ بن حمزو وجازاه الله خيرا على هذا المقال العلمي الرصين

فبدلا من الاشتغال على الارث اشتغلوا على الثروات التي خلقها الله لعباده في هذه البلادوقسموها على الخلق بدل التطاول على شرائع الله واحكامه ارضاءا لاعداء الدين والتملق لهم